biografia

Chico Preto Apurinã

Autor(es): ÉLCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI

Biografado: CHICO PRETO APURINÃ

Nascimento: 1958

Povo indígena: Apurinã

Terra indígena: Terra Indígena Água Preta Inari

Estado: Amazonas

Categorias:Estado, Amazonas, Etnias, Apurinã, Biografia, Acervo, Textual

Tags:Amazonas, Apurinã, Masculino

INTRODUÇÃO

No Brasil, atualmente, existem duas políticas públicas do governo federal que garantem a efetiva participação do movimento indígena e suas organizações de base, na promoção da política indigenista, dentro de espaços de discussão e consulta, sendo estes: o Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), instituído pelo decreto n° 8.593, de 17 de dezembro de 2015, substituindo assim, a então Comissão Nacional de Política Indigenista, e a Política Nacional de

Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), instituída pelo decreto n° 7. 747, de 5 de junho de 2012.

A CNPI é considerada pelos povos indígenas como um passo em direção à sua maior reivindicação, que é a criação de um Conselho que efetivamente venha a ter um peso deliberativo maior. Esta é uma discussão que está em curso, mas de certa forma a CNPI já exercita o diálogo e a discussão entre governo brasileiro e povos indígenas na construção de políticas indigenistas mais adequadas. (Sousa; Almeida, 2012).

Ambas são vistas como as principais políticas de governo no que concerne à implementação de políticas públicas para os povos indígenas em seus territórios por terem um caráter transversal, com ênfase na participação efetiva do movimento indígena dentro desses espaços, inclusive conduzindo-os.

O movimento indígena super estruturado ou com uma superestrutura diz respeito ao modo de organização social, cultural e política do movimento atualmente. No Brasil existem organizações de representação legítima de nível nacional, regional, estadual e local, que estabelece uma rede de comunicação e de incidência política junto ao poder público para tratar sobre as principais reivindicações dos povos indígenas. Me atenho à Amazônia, por exemplo: existe a Articulação dos Povos Indígenas (APIB) que, por sua vez, tem em sua base a Coordenação das Organizações da Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), organização essa que representa os nove estados da Amazônia Brasileira. Por sua vez, a COIAB dialoga com as organizações indígenas de representação estadual, e essas organizações indígenas estaduais dialogam com organizações indígenas locais, de representação de um povo, de uma aldeia ou de vários povos.

Essa rede de atuação e o êxito nas articulações com agentes nacionais e internacionais, possibilita que o movimento indígena seja um dos movimentos sociais mais robustos e atuantes no mundo. A transversalidade da PNGATI e do CNPI, mencionada anteriormente, possibilita uma maior interação consultiva entre o Estado Brasileiro e as organizações indígenas na promoção da política indigenista. Portanto a composição desses espaços por lideranças indígenas, indicados tanto pelas organizações de base da APIB como pela própria APIB, reforça uma transversalidade

entre instituições de Estado, organizações indígenas e indigenistas. Logo, há o entendimento de que a política indigenista é, na verdade, de responsabilidade do Estado Brasileiro como um todo, não apenas de uma ou duas autarquias, ou seja, é um papel que cabe aos Executivos Municipal, Estadual e Federal, contudo, somente é possível tal entendimento devido a participação dos povos indígenas nesses espaços oficiais, para que de modo coletivo – seja por meio da APIB, da COIAB ou de alguma outra organização regional – auxiliem na construção de uma melhor política pública para os povos indígenas do Brasil.

Convém ressaltarmos que esses espaços conquistados pelo movimento indígena em muitos anos de resistência e luta, nos quais ocorrem consultas e deliberações de políticas públicas, são, na verdade, espaços que discutem políticas e ações que são garantidas pela própria Constituição Federal de 1988. Logo, a PNGATI e o CNPI são espaços que apenas buscam efetivar esses direitos já garantidos pelos artigos 231 e 232 da Constituição Federal e direitos provenientes de acordos internacionais referentes ao clima, preservação do meio ambiente, demarcação de terras indígenas e o desenvolvimento sustentável dessas terras.

A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), instituída em 05 de junho de 2012, por meio do decreto n° 7.747, tem como objetivo “garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural” (Decreto no 7.747, de 5 de junho

de 2012). O surgimento da construção da PNGATI se dá em 12 de setembro de 2008, após a participação do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na reunião da então Comissão Nacional de Política Indigenista, quando, em seguida, é instituído um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) por meio da Portaria Interministerial n° 276 no Diário Oficial da União, (Bavaresco; Menezes, 2014). O GTI era composto pelo Ministério da Justiça/Funai, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) , Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Ministério da Defesa (MD), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Articulação dos Povos Indígenas da região Sul (ARPIN-Sul), Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), Articulação dos Povos Indígenas do Pantanal (ARPINPAN), Articulação do Mato Grosso e Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (Arpinsudeste). O GTI atuou por quatro anos até a assinatura oficial do decreto que instituiu a PNGATI, e nesse período houve a consulta a pelo menos 1.250 indígenas, de 186 povos de todo o Brasil, que foram indicados pelas organizações regionais como: APOINME, ARPINPAN, ARPINSUL, COIAB – e pela articulação nacional, através da APIB.

A PNGATI é formada por eixos, sendo esses: Eixo I – Proteção Territorial e dos Recursos Naturais; Eixo II -Governança e Participação Indígena; Eixo III – Áreas Protegidas, Unidades de Conservação e Terras Indígenas; Eixo IV – Prevenção e Recuperação de Danos Ambientais; Eixo V – Uso Sustentável de Recursos Naturais e Iniciativas Produtivas Indígenas; Eixo VI – Propriedade Intelectual e Patrimônio Genético; Eixo VII – Capacitação, Formação, Intercâmbio e Educação Ambiental. (Bavaresco; Menezes, 2014) Instituído em 17 de dezembro de 2015, por meio do decreto n° 8.593, o Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI) – atualmente substituído pelo Decreto no 11.509, de 28 de abril de 2023 – é um colegiado de caráter consultivo composto por lideranças indígenas, organizações

indígenas, organizações indigenistas e instituições de governo. É ligado, atualmente, ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI), sendo responsável pelo acompanhamento e elaboração de políticas públicas destinadas aos povos indígenas. O principal papel do CNPI é o monitoramento e acompanhamento de políticas públicas destinadas aos povos indígenas, assim como apoiar a integração e articulação entre os representantes dos povos indígenas e os órgãos governamentais.

Entre outras funções, também está a realização de conferências locais, estaduais, regionais e nacionais com caráter consultivo sobre temáticas e ações que envolvem a promoção da política indigenista. O CNPI também tem uma abordagem de formação e sensibilização, sobretudo, no que diz respeito a jornadas de formação técnica para qualificação dos agentes governamentais sobre a política indigenista para uma melhor implementação e execução.

Após uma breve apresentação da Política Nacional Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) e do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), é importante abordarmos sobre os principais protagonistas desses feitos, que são as lideranças indígenas e as organizações indígenas de base e regionais. No contexto da Amazônia Brasileira, existe uma etnoregional2 que contempla povos indígenas presentes no Estado do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia. Atuando no escopo dessa etnoregional, destaca-se uma liderança indígena chamada Francisco Avelino Batista, conhecido como Chico Apurinã ou Chico Preto, que viria a acompanhar e contribuir na construção das principais políticas que foram implementadas e executadas na Amazônia Legal durante e após a década de 90. Políticas e projetos como o Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) e o Projeto A etnoregional é um termo utilizado pelo movimento indígena da Amazônia Brasileira que se refere ao modo geográfico de organização dos povos indígenas junto à sua organização maior que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB). Para a COIAB, a etnoregional que nos referimos no texto, contempla povos indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia, sem necessariamente ter um vínculo apenas com o Estado, ou seja, não compreende os limites municipais/estaduais, mas sim a formação de relação e organização dos povos indígenas por meio de seu movimento de base.

Demonstrativo de Povos Indígenas (PDPI), tornaram-se as principais condutoras para as discussões que se iniciaram no início do século XXI sobre a demarcação de terras indígenas na Amazônia Legal, o uso sustentável das terras indígenas demarcadas e a necessidade de uma política nacional que atenda os povos indígenas de todas as regiões do Brasil, não atendo-se somente à Amazônia Legal, ou seja, com o êxito do PPTAL e do PDPI, o movimento indígena

identificou a necessidade de uma política de abrangência nacional.

Ainda na década de 1990 nasce o Conselho Nacional de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (CAPOIB), com participação efetiva da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) enquanto organizações indígenas de representação nacional, sendo esta instituída em 1992, conforme me informou Seu Chico Preto, em entrevista em 2024. É a partir da ótica de Seu Chico Apurinã, liderança indígena que acompanhou a implementação e execução dessas políticas e projetos, que iremos ter uma maior compreensão sobre o contexto histórico de conquista e implementação dessas políticas, e sobre seu papel como representante do movimento indígena nesses espaços. Com o movimento indígena organizado e estruturado, ocorre um fortalecimento das incidências políticas junto ao governo federal, com o intuito de conquistar a existência de determinadas políticas públicas e assegurar sua implementação a partir de espaços de participação social na estrutura de governo.

Chico Preto Apurinã foi entrevistado em duas ocasiões, sendo sua fala gravada e transcrita, com trechos citados ao longo do artigo. Em 13 de janeiro de 2024, Seu Chico contou sua história de vida, reproduzida parcialmente na próxima seção do texto. Em 03 de março de 2024, Chico relembrou sua atuação na construção das mobilizações e das políticas que resultaram no CNPI e no PNGATI. Ambas as conversas foram realizadas na varanda de sua casa, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco. Seu Chico Preto havia preparado uma “colinha” em uma folha A4, com

auxílio de seu filho, fazendo um balanço do seu acompanhamento das políticas. Esse preparo demonstra sua experiência em dar entrevistas a pessoas realizando pesquisas sobre políticas indigenistas a partir das organizações indígenas. Como ele reforçou durante a entrevista, não foi apenas um acompanhamento. Pois quem acompanha vai, senta, sem um compromisso com a discussão. Sua participação foi uma contribuição, uma ligação ativa ao processo.

QUEM É CHICO PRETO APURINÃ?

Francisco Avelino Batista, conhecido como Chico Preto ou Chico Apurinã, indígena do povo Apurinã, nasceu em 1958, no antigo seringal Água Preta, colocação São Francisco, hoje Aldeia São Francisco, Terra Indígena Água Preta Inari. A Terra Indígena Água Preta/Inari, foi identificada em 1987 com recursos do Plano3 de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas – PMACI, contudo, a Terra Indígena Água Preta Inari somente foi homologada em 1997

por meio do Decreto de 3 de novembro de 1997 e regularizada no ano de 1999. Durante o período de identificação até a fase de homologação pelo poder executivo, Seu Chico Preto esteve acompanhando interinamente as ações de demarcação da sua TI e de outras TIs que já estavam recebendo recursos do PPTAL. Seu Chico chegou a ir a campo algumas vezes com os representantes do Grupo de Trabalho de Identificação e Delimitação e sua atuação se deu durante dois períodos, enquanto secretário executivo da UNI/AC, mas também enquanto Coordenador Executivo. Ele não mediu esforços para articular e incidir enquanto liderança indígena, somada a outras vozes indígenas, para a demarcação das TIs que viriam a ser demarcadas com apoio do PPTAL.

Seu Chico Preto é filho de José Avelino Vicente e Izabel Batista, tendo 9 irmãos, sendo eles(as): Valdemir Avelino Batista, Francisco Avelino Batista, Jorge Avelino Batista Apurinã, Raimunda Avelino Batista, Arlete Avelino Batista, Armando Avelino Batista, Leticia Avelino Batista, Celeste Avelino Batista, Orlando Avelino Batista Apurinã e Celino Avelino Batista Apurinã. Durante sua juventude, entre 1970 e 1984 trabalhou na extração da borracha e no roçado

da família, onde tinha essa atividade como um meio de sustento. Em 1985, aos 27 anos, mudou-se para Rio Branco, capital acreana, com o intuito de estudar. Nesse período, o que instigou Seu Chico a ir para Rio Branco estudar, foram relatos que escutava do seu Tio Pedro Vicente de Oliveira e de seu Primo Rondon Vicente de Oliveira, sobre outros povos e lideranças indígenas no Estado do Acre, que estudavam, reivindicavam a demarcação de suas Terras Indígenas informações até então desconhecidas em toda a região do Purus no Sul do Amazonas. Entre idas e vindas de seu primo Rondon Vicente, ele demonstrou interesse em levar seu primo Jorge Avelino, O Plano de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas, foi elaborado pelo Governo Federal ao negociar com o Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial recursos para pavimentação da Rodovia BR – 364, no trecho Porto Velho/Rio Branco/AC, os bancos Multilaterais – pressionados por Organizações Indígenas e ambientalistas preocupadas que ocorresse no Acre o processo de devastação verificado em Rondônia, com o asfaltamento do trecho Cuiabá – Porto Velho, condicionaram a liberação dos recursos do empréstimo mediante aadoção de medidas efetivas que protegessem terras indígenas e evitassem a destruição da floresta e dos rios do Acre e Sul do Amazonas, áreas de influências da estrada. Tudo isso costuma ocorrer com a migração descontrolada e a exploração descoordenadas dos recursos naturais.

Irmão de Seu Chico, para estudar em Rio Branco, contudo, Jorge já havia constituído um núcleo familiar, não podendo ir para Rio Branco estudar. Foi então que o nome de Seu Chico foi apontado para estudar em Rio Branco, conforme ele relata, que no dia 27 de fevereiro de 1985, na margem direita do Rio Purus, no Seringal Alegrete, no período da tarde, uma balsa que estava subindo o Rio em direção a Rio Branco deu carona para ele e seu primo, que passaram uma semana subindo o Purus até chegar em Rio Branco/AC.

Seu Chico, após chegar em Rio Branco, conheceu lideranças indígenas de diversos povos que já estavam inseridos no movimento indígena e lutando por seus direitos e pela demarcação de suas terras. Essas lideranças tornaram-se personagens especiais para formação de Seu Chico, as lideranças eram: Bruno Shanenawa; Manoel Carlos Huni Kuin; Francisco Barbosa Huni Kuin; Afonso Huni Kuin; Jorge Leme Huni Kuin; Davi Ashaninka; Raimundo Luis Yawanawá; Soeiro Huni Kuin; Felipe Serena Huni Kuin; Benedito Jaminawa Arara; Jorge Arara; Orlando Katukina; Humberto Nukini; Mario Puyanawa; José Correia da Silva Jaminawa; José Severino da Silva Manchineri; Francisco Lopes Huni Kuin; Mario Domingos Huni Kuin; Manduca Madjá; Alberto Kaxarari; Umanãry Apurinã; José Miranda Apurinã; Leôncio Miguel de Lima Apurinã e Rivaldo Justino Araújo Apurinã. Na época, ingressou como estudante da Educação Básica e integrante do movimento indígena até ser reconhecido como uma liderança política do movimento, pois quando chegou em Rio Branco, ainda era desconhecido enquanto liderança. Seu Chico reconhece que os anos iniciais em Rio Branco foram difíceis e delicados para se manter nos estudos e finalizar sua formação no ensino básico, devido à falta de recursos financeiros, preconceitos, discriminação e a própria inserção no movimento indígena, que exigiu boa parte de seu tempo e atenção. Durante esse período, trabalhou na construção civil, como entregador de madeira na carroceria de veículo, até ser convidado pelo servidor Vivaldo para trabalhar na Fundação Nacional do Índio (FUNAI),

como arquivista. Um ano depois, foi convidado pela Comissão Pró Índio do Acre (CPI-AC) para trabalhar na Fundação Cultural do Acre, onde trabalhou por exatos um ano, na área de artesanato.

SEU CHICO NO MOVIMENTO INDÍGENA E INDIGENISTA

A trajetória de Seu Chico pela FUNAI, CPI/AC, Fundação Cultural do Acre, UNI/AC, COIAB até chegar no acompanhamento das políticas indigenistas em espaços de controle e participação social indígena, se dá, sobretudo, devido sua formação no decorrer dos anos, no que Seu Chico considera dois espaços importantes, o espaço de formação no movimento indígena e indigenista e nas instâncias do Governo Federal a partir das Comissões, Conselhos e Conferências.

Vejamos, no contexto do movimento indígena e indigenista, sua formação inicia em 1987, dois anos após sua chegada, trabalhou no Setor de Artesanato da CPI/AC, como coordenador do setor, em 1989 até 1994 trabalhou como articulador político nas aldeias do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia, pela União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas (UNI-AC), seguindo, ainda em 1994 foi eleito como Secretário Executivo da UNI-AC em Assembleia Geral Ordinária, para um mandato de quatro anos, ou seja, até 1997, quando no mesmo ano, foi eleito

por meio da Assembleia Geral Ordinária da UNI-AC para se tornar o Coordenador Executivo, onde permaneceu como Coordenador Executivo de 1997 até 2004, exercendo 3 mandatos como coordenador.

Durante o período que esteve à frente da UNI-AC como coordenador, paralelamente, esteve durante o ano de 1998 a 2005, como Conselheiro Titular pelo Estado do Acre, no Conselho Fiscal e Deliberativo da COIAB. Entre 2004 e 2005, trabalhou na COIAB, com sede em Manaus/AM, no acompanhamento e execução do Projeto de Assistência Técnica as Organizações Indígenas da Amazônia (PATO)4, do PDPI. Após seu trabalho em Manaus, Seu Chico foi indicado pelo Conselho Deliberativo e Fiscal da COIAB para residir em Brasília/DF, entre 2005 e 2008, na representação da COIAB. Posteriormente, após sua estada no Distrito Federal, retornou para Manaus no ano de 2008, para trabalhar na gerência etnoambiental da COIAB, onde permaneceu até 2010, e no mesmo ano, mudou-se novamente para Brasília, para trabalhar no escritório de representação da COIAB até meados de 2012, onde também esteve como Coordenador Provisório da APIB. Atualmente e desde 2020, está como Conselheiro Titular pelo Estado do Acre no Fundo Indígena da Amazônia Brasileira (Podaali).

SEU CHICO NAS INSTÂNCIAS DO GOVERNO FEDERAL, COMISSÕES,

CONFERÊNCIAS E CONSELHOS

A formação enquanto liderança indígena de Seu Chico se deu principalmente de modo coletivo junto a outras lideranças e no seu engajamento político por meio do movimento indígena Segundo Seu Chico Apurinã, o Projeto de Assistência Técnica às Organizações Indígenas da Amazônia (PATO), tinha como principal objetivo a realização de capacitações para as organizações indígenas que estavam recebendo recursos provenientes do PDPI. O projeto PATO estava dentro das linhas do PDPI. Seu Chico Apurinã foi membro titular da Comissão Executiva do PDPI entre dezembro de 2001 à dezembro de 2012, conforme portaria n° 006 de 21 de setembro de 2001.

Tal formação, possibilitou que Seu Chico fosse escolhido para estar oficialmente nas instância de participação social e controle e em alguns casos trabalhando para órgãos públicos, conforme apontado por ele. Sua jornada nessas instâncias inicia em 1986, quando durante o ano corrente, ele trabalha como arquivista na FUNAI em Rio Branco/AC. Em 1999 até 2001 torna-se membro titular da Comissão Paritária Consultiva do PPTAL, programa piloto do PPG7. Ainda no ano de 1999 torna-se o primeiro Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) do Alto Rio Purus, com mandato de um ano. No ano 2000 a 2001, foi membro titular da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena – CISI, Sede do Conselho Nacional de Saúde, Esplanada dos Ministérios em Brasília-DF. Ainda em 2001, de 14 a 18/05/2001 participou da 3a Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada em Luziânia-/GO.

De outubro de 2001 a novembro de 2008 esteve como membro titular da Comissão Paritária Deliberativa do Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL), do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil PPG7, (Portaria n.820/PRES, FUNAI de 05/10/2001). Entre dezembro de 2001 e dezembro de 2012 foi membro Titular da Comissão Executiva do Projeto Demonstrativos dos Povos Indígenas

(PDPI), do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil PPG7, (Portaria no 006 de 21 de setembro de 2001), Sede do Ministério do Meio Ambiente, Esplanada dos Ministérios em Brasília-DF. No ano de 2005 a 2009, esteve nas articulações e mobilizações do movimento indígena para que o Governo Federal desse continuidade a elaboração do Projeto GEF Indígena, do Fundo para o Meio Ambiente Mundial – Global Evironment Facility (GEF), que depois teve alteração para o Projeto Gestão Ambiental e Territorial Indígena – GATI. A partir de 2008 até meados de 2011, compôs o GTI Interministerial com finalidade de elaborar proposta de Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas – PNGATI, (Portaria no 276 de 12 de setembro de 2008). No ano seguinte, em 2009, Seu Chico tornou-se Membro Titular no Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas (PNGATI), onde foi membro até outubro de 2018. Entre os anos de 2016 e 2018 foi Membro Titular do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI). Desde 2013 até os dias atuais, Seu Chico trabalha no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Alto Rio Purus).

REFLEXÕES E LEMBRANÇAS DE SEU CHICO

Em muitas das conversas informais e contatos, Seu Chico comentou que não se arrepende de não ter concluído o que hoje é chamado de Ensino Médio, porque sua formação como pessoa se deu no movimento indígena, e sua atuação criou oportunidades para outros indígenas, de outras gerações, estudarem.

Posteriormente, relembra de quando recebeu o convite da liderança indígena Antônio Apurinã, para trabalhar na União das Nações Indígenas (UNI-AC) como apoiador/assessor, onde levava a mensagem da organização indígena para as aldeias do território acreano e sul do Amazonas, com intuito de discutir as pautas principais das comunidades indígenas na época.

Durante esse período de apoio, acompanhamento e assessoramento para a UNI, em 1994, Seu Chico conseguiu se tornar Secretário Executivo da UNI e, após alguns anos, tornou-se o Coordenador Executivo da UNI. Após seu mandato como Secretário, enquanto Coordenador Executivo da UNI iniciou um processo de debate junto ao movimento indígena do Acre e Sul do Amazonas sobre o fortalecimento da FUNAI e das suas ações de demarcação, proteção territorial e educação. Nesse período, o movimento indígena reconheceu a necessidade de retirar a saúde

indígena da responsabilidade da autarquia, repassando-a ao Ministério da Saúde, em seguida sendo executada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Já à época, debatia-se a necessidade de se criar um órgão autônomo para gerir as questões da saúde indígena (a SESAI foi criada apenas em 2010). O movimento indígena reivindicava maior participação na gestão e administração de recursos da saúde indígena, e em 2001 e 2002 houve a assinatura de um convênio entre o Governo (FUNASA/MS) e a UNI/AC para acompanhamento e implementação das políticas públicas da saúde indígena nas terras indígenas.

Durante o período de convênio entre o Governo e a UNI, Seu Chico acompanhou a construção do PPTAL, que foi implementado a partir de 1996, que demarcou terras indígenas no Estado do Acre e na Amazônia, sendo 46 milhões de hectares de terra indígena em toda a Amazônia Brasileira. Seu Chico contou-me que o PPTAL durou até por volta de 2001, sendo sucedido pelo PDPI. Seu Chico esteve presente na elaboração e implementação do PDPI através

da COIAB, período em que residiu em Manaus, entre outubro de 2004 à abril de 2005, onde trabalhou especificamente na execução do Projeto de Assistência Técnica as Organizações Indígenas da Amazônia (PATO), assessorando as organizações indígenas e participando ativamente da comissão executiva do PDPI na aprovação de mais de 300 projetos, em toda a Amazônia.

Ainda na década de 1990, acompanhou e contribuiu nas discussões junto à COIAB e APOINME, para fundação de uma organização indígena que representasse a nível de Brasil. Em 1992, foi fundado o Conselho Nacional de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (CAPOIB), que se perpetuou até 2000, ano em que houve uma fragmentação do movimento indígena. Após esse período de fragmentação, Seu Chico contribuiu nos debates que ocorreram, no segundo acampamento Terra Livre, pela criação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB),

representação legítima do movimento indígena a nível de Brasil, e, junto com suas organizações de base, principal responsável organização do Acampamento Terra Livre, sendo este a maior mobilização anual dos povos indígenas no Brasil.

No início dos anos 2000, Seu Chico contribuiu com o debate acerca de um espaço de participação dos povos indígenas do Acre nas instâncias do Governo Estadual, sob gestão na época do então Governador Jorge Viana, e teve como resultado a aprovação da Lei n° 1.492, de 19 de fevereiro de 2003, que tinha como intuito criar o Conselho Estadual Indígena, com a garantia de plena participação de todos os povos indígenas do Estado do Acre. Este Conselho contaria com fundo próprio para garantia das suas atividades, bem como para apoio e fomento à projetos feitos pelas comunidades indígenas. Entretanto, a Lei não foi sancionada e está pendente até hoje. No mesmo período, Seu Chico contribuiu nas discussões que tiveram como resultado a criação da Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (SEPI), tendo como Secretário à frente da pasta a liderança indígena Francisco Piyãko. Na época, Seu Chico foi responsável, junto ao movimento indígena, por conduzir o fortalecimento da UNI, se tornando referência para a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), que junto da APOINME eram as únicas

organizações indígenas de âmbito regional que discutiam a necessidade de fortalecimento do movimento indígena a nível nacional.

Em síntese, Seu Chico Apurinã acompanhou de perto políticas como o PDPI, Carteira Indígena, Projeto de Lei sobre o Estatuto do Índio, GEF Indígena (Projeto GATI), Prêmio de Cultura Indígena instituído pelo Ministério da Cultura, Comissão Nacional de Política Indigenista, CNPI e PNGATI. Esteve nas principais esferas de diálogo e discussão com o Governo Federal, como representante político do movimento indígena, sendo um dos mentores de todas as políticas

que foram implementadas desde 1996, tendo início com o PPTAL. Ou seja, foi um dos principais mentores das principais políticas que beneficiaram e continuam a beneficiar os povos indígenas.

Atualmente, está como assessor indígena do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), onde com seu vasto conhecimento e experiência auxilia os gestores do Distrito Sanitário Especial Indígena na promoção de políticas e ações da saúde indígena nos territórios.

Após esta apresentação da trajetória de Seu Chico Preto Apurinã no movimento indígena e suas contribuições para as políticas públicas indigenistas, será apresentada uma contextualização do movimento indígena pós 1992.

CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICO DO MOVIMENTO INDÍGENA PÓS 1992

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual foram assegurados dois artigos específicos para os povos indígenas e os seus direitos constitucionais e originários, o movimento indígena atuou reivindicando e construindo políticas públicas junto ao governo federal.

O movimento indígena, como dito anteriormente, iniciou um processo de organização social e política conduzidos pela Amazônia Brasileira (COIAB) e Nordeste Brasileiro (APOINME), constituindo assim, inicialmente, a comissão CAPOIB, que, posteriormente, se institucionalizou tornando-se uma organização indígena de representação legítima, tendo a COIAB e APOINME como suas organizações de base, conforme menciona Seu Chico Preto Apurinã.

A gente começou a agregar a discussão com a APOINME que era a única organização regionalizada também, com o tempo, com aquela região do Nordeste, né? Havia duas organizações [COIAB e APOINME] que faziam o comando da discussão política, então a gente fez a representação e nós articulamos a APOINME para fazer esse comando a nível Nacional. E foi com esse contexto que da discussão do Estatuto, que em 1992, nós criamos o Conselho Nacional de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (CAPOIB) – Chico Apurinã, 2024.

A CAPOIB teve sua vigência de 1992 até o início do século XXI, nos anos 2000, período no qual houve uma fragmentação do movimento indígena a nível regional e de Brasil. A fragmentação do movimento indígena se deu, segundo Seu Chico Apurinã, devido a uma discordância de pensamento no que diz respeito à composição do movimento indígena, ou de lideranças indígenas junto ao governo federal, ocupando cargos de confiança. O início dos anos 2000 marcou esse período sensível do movimento indígena a nível nacional, mantendo-se apenas na esfera regional e retornando em meados de 2005 com a criação da APIB.

Tal debate só viria a retornar em 2005, com a criação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Durante seus anos de atuação, o movimento indígena, composto pela CAPOIB, COIAB, APOINME e União das Nações Indígenas (UNI-AC), acompanhou a construção e implementação de políticas oriundas das discussões, proposições e reivindicações por parte do movimento indígena, que ocorreram principalmente na Eco 92, no Rio de Janeiro.

O amadurecimento do movimento levou à formação de uma frente indígena em defesa dos direitos coletivos (lideranças e organizações locais, regionais, nacionais e internacionais), ao mesmo tempo em que eram identificadas necessidades e estratégias de cada povo, formando a base concreta do movimento e da luta indígenas. (Baniwa, 2006).

Tal período de amadurecimento do movimento indígena e a formação de uma frente indígena se deu principalmente entre a década de 1980 e 2000, período esse que surgirá a COIAB, APOINME, CAPOIB, dentre outras organizações indígenas. Cabe ressaltar que os debates e reivindicações por parte do movimento indígena foram acumulados ao longo de anos e décadas anteriores, logo, até o final do século XX, o movimento indígena da Amazônia Brasileira já estará consolidado. Como já dito, entre a década de 1990 e o início do século XXI, duas políticas foram pensadas e executadas no contexto da Amazônia Brasileira, sendo estas, o PPTAL, que iniciou em 1996, e o PDPI, iniciado em 2001, um sendo consequência do outro, mas com objetivos e resultados diferentes.

O PPTAL foi executado pela FUNAI, por meio do Projeto Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Seu Chico lembra da importância desse projeto para a demarcação de Terras Indígenas no estado do Acre, bem como a participaçãode atores internacionais.

Acompanhamos a execução do Projeto Integrado de Proteção das Terras Indígenas (PPTAL), que demarcou Terra [Indígena] aqui no Acre, que demarcou Terra Indígena na Amazônia. Como já falei, 46 milhões de hectares de terra em toda Amazônia, acompanhei todo esse processo já inserido de implementação de política de cooperação internacional que era executado pela FUNAI, mas em parceria com o Banco Mundial e o Ministério do Meio Ambiente com recurso do PPG7 na época – Chico Apurinã, em entrevista em 2024.

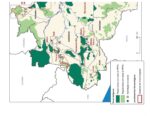

Conforme apontado por Seu Chico, o PPTAL apoiou a demarcação de 46 milhões de hectares de Terras Indígenas por toda Amazônia, tendo influência direta em pelo menos 169 terras Indígenas na Amazônia Legal. No Acre as Terras Indígenas que foram apoiadas com recursos do PPTAL no decorrer de sua execução, são: TI Cabeceira do Rio Acre; TI Riozinho do Iaco; TI Jaminawa do Rio Caeté; TI Kampa e Isolados do Envira; TI Alto Tarauacá; TI Kaxinawá e

Ashaninka do Rio Breu; TI Kaxinawá do Baixo Rio Jordão; TI Jaminawa Arara do Rio Bajé; TI Kampa do Igarapé Primavera; TI Kaxinawá da Praia do Carapanã; TI Arara do Igarapé Humaitá; TI Arara do Alto Juruá; TI Jaminawa do Igarapé Preto; TI Puyanawa; TI Nawa; TI Jaminawa/Envira; TI Kulina do Igarapé do Pau. Portanto, o PPTAL teve como principal objetivo a colaboração para regularização fundiária de terras Indígenas na Amazônia Legal, a proteção de terras Indígenas da Amazônia Legal e a capacitação e/ou formação dos povos indígenas da região amazônica. O resultado esperado pelo PPTAL era a demarcação de terras Indígenas, proteção de terras Indígenas com incentivo direto às vigilâncias indígenas, a manutenção da conservação dos recursos naturais e a sociobiodiversidade.

Já o PDPI, programa vinculado ao subprograma Projeto Demonstrativos (PDA), teve início no século XXI, em 2001 especificamente, e teve como principal objetivo o desenvolvimento sustentável das Terras Indígenas que foram demarcadas e homologadas pelo PPTAL, no que diz respeito ao fomento e fortalecimento das atividades culturais, produtivas, comunicação interna e gestão ambiental sustentável do território (Sousa, Almeida, 2012). Seu Chico relembra da sua participação como membro titular da Comissão Executiva do PDPI, que seu deu entre o início do

Projeto em 2001 até meados de 2012. Os projetos junto às comunidades eram construídos por meio de oficinas, compreendendo a dinâmica do território em rodas de conversa, levantando as potencialidades (como piscicultura, coleta de castanha, atividades culturais)5.

A gente chega executando o projeto através do PDPI, através da COIAB também, o projeto era da COIAB com o PDPI, a gente foi para Manaus e nesse trânsito eu comecei a trabalhar em Manaus assessorando as organizações, participando da comissão executiva do PDPI, aprovando os projetos. Foi trabalhado vários projetos na Amazônia, em torno de 300 projetos na Amazônia – Chico Apurinã, em entrevista em 2024

A construção dos projetos envolvia o chamado etnomapeamento, que era baseado “[…] na construção de uma carta geográfica com os locais importantes do território indígena, o seu uso cultural, a distribuição espacial dos recursos naturais, a identificação de impactos ambientais e outras informações relevantes, salvaguardando o interesse, o olhar e a compreensão indígena” (Sousa, Almeida, 2013). Na prática, era uma forma de identificar os modos de utilização da terra indígena, desde piques de caça e pesca, varadouros, localização das aldeias e períodos sazonais para plantação dos roçados. Tudo isso enquadra as características de construção do etnomapeamento com protagonismo indígena.

Eu lembro de quando era apenas um mturu (criança na língua manchineri) e acompanhava meus pais, Toya e

Gracinha Manchineri, na realização das oficinas do PDPI que eram promovidas em diversas aldeias e Terras Indígenas do Acre afim de trabalhar projetos voltados ao fomento as atividades culturais, de gestão territorial e ambiental dos parentes. Eu acompanhava, mas minhas intenções eram na verdade brincar com as outras crianças indígenas, jogando bola, brincando de pique esconde, pequenas excursões na floresta, os banhos nos rios e aproveitar os momentos de paz e sossego que temos numa aldeia junto a outras crianças indígenas.

[…] o conjunto de domínio político e simbólico do espaço que constitui o território de um povo indígena, englobando os seus saberes tradicionais e suas práticas quanto ao uso dos recursos naturais e da biodiversidade, bem como os mecanismos, os processos e as instâncias culturais de decisão relacionados aos acordos e consensos próprios de cada

povo. São ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas o etnomapeamento e o etnozoneamento, entendidos como processos participativos de diagnostico e planejamento para uso sustentável do território e dos recursos naturais, com base nos conhecimentos e nos saberes indígenas (BRASIL. PNGATI, 2012).

Na época, o PDPI recebeu diversos projetos, como também apoiou diversas ações, tendo como eixo principal o protagonismo das comunidades indígenas na construção desses projetos, garantindo a participação na construção de uma política específica, de fomento à sustentabilidade na terra indígena para as diversas comunidades (Segundo informou Seu Chico Preto, em entrevista em 2024). O PDPI surge como uma alternativa menos burocrática por parte do governo federal, com o intuito de fazer com que as comunidades indígenas tivessem pleno acesso aos recursos

internacionais oriundos deste projeto, disponibilizados pelo Governo Federal. No início dos anos 2000, ano que marcava os 500 anos de colonização e violência contraos povos indígenas no Brasil, marcou também o rompimento do movimento indígena da Amazônia Brasileira com o Nordeste brasileiro. O motivo segundo Seu Chico, se deu principalmente pela divergência de posicionamentos quanto ao processo de composição do governo FHC (que o

movimento indígena do Nordeste via de modo favorável) e modos de atuação enquanto movimento indígena. Mesmo durante o período de fragmentação do movimento indígena, as políticas continuaram a ser implementadas pelo Governo Federal na Amazônia Legal, oriundas de acordos de cooperação e tratados internacionais, atendendo algumas das principais demandas existentes nos territórios indígenas da Amazônia Legal.

Esse período de fragmentação durou até meados de 2005, quando, durante o segundo Acampamento Terra Livre (ATL), diversas lideranças indígenas que participavam da maior mobilização nacional dos povos indígenas em Brasília no Distrito Federal, decidiram de forma unânime – durante a assembleia que ocorria no ATL em 20056 – criar uma representação a nível A termos de contextualização acerca do primeiro Acampamento Terra Livre, que ocorreu em 2004, puxado pelo movimento indígena da Região Sul do Brasil, sobretudo, os Kaingang e os Xoklengs, que na época – e muito anteriormente – lutavam pela demarcação e pela proteção de suas terras, bem como pela garantia de seus direitos constitucionais assegurados pela Constituição de 1988. Entretanto, a falta de garantia de seus direitos constitucionais e o extenso histórico de violência sofrida por conta dos ruralistas e grandes latifundiários, que a todo momento buscavam exterminá-los, fizeram com que esses povos se mobilizassem para acampar em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, para exigir a garantia de seus direitos. Com isso, surge o primeiro Acampamento Terra Livre, no ano de 2004.

nacional, desta vez inserindo outras regiões do Brasil. Participaram o Conselho Terena, ARPINSUL e ARPINSUDESTE, mantendo em sua base a APOINME e COIAB, gestando assim a representação nacional do movimento indígena junto às suas organizações de base, nascendo assim a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e criando definitivamente uma representação dos povos indígenas a nível de Brasil. Em 2005, portanto, foi o ano que se gestou a APIB, e desde então, até a atualidade, as principais reivindicações do movimento indígena nascem

das Assembleias realizadas durante o Acampamento Terra Livre, que é organizado pela APIB e suas organizações de base (COIAB, APOINME, ARPINSUL, ARPINSUDESTE, CONSELHO TERENA, ATY GUASU e COMISSÃO GUARANI YVYRUPA).

Com o movimento indígena, nas suas regionais e a nível nacional, com uma super estrutura organizacional, a sua força política e incidência tendem a ter maior êxito no diálogo com o governo federal e no atendimento de suas reivindicações por parte dele. Como resultado das diversas assembleias e encontros que ocorreram no Acampamento Terra Livre, a partir de 2004, mais precisamente após 2005, surge a proposição das duas principais reivindicações do movimento indígena a nível de Brasil e regional. A primeira foi a criação e implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), que só ocorreu de forma efetiva em 2012 por meio de decreto presidencial. A outra reivindicação foi a de criar e implementar um conselho deliberativo para discussão e implementação da política indigenista no Brasil, tendo deliberação direta e incisiva dos povos indígenas para construção da política indigenista (conforme Seu Chico Preto contou, na entrevista em 2024). Entretanto, antes de nascer o conselho, o governo federal instituiu a Comissão Nacional de Política Indigenista por meio do decreto de 22 de março de 2006, para só depois, em 2015, instituir o Conselho Nacional de Política Indigenista, com caráter consultivo, respeitando assim a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a reivindicação do movimento indígena, mesmo sem ter um caráter deliberativo, que erao desejo do movimento indígena.

O principal motivo para a reivindicação de que essas duas políticas estivessem contempladas na estrutura do governo federal se deu, principalmente, pela efetividade do PPTAL e PDPI, ainda que somente no contexto da Amazônia Legal. O movimento indígena da Amazônia Brasileira entendia a necessidade de se constituir políticas que abrangessem todos os cinco biomas existentes no Brasil, concomitantes a possíveis investimentos internacionais para implementação de projetos, ações e políticas públicas para os territórios indígenas da Amazônia Brasileira e das demais regiões do Brasil. Seu Chico avalia positivamente os resultados desse período.

O próprio GEF Indígena, né? Que depois se tornou o GATI, através da FUNAI, apoiou muito as reuniões pontuais, a reunião para implementar e nós retomamos o recurso do GATI, além de fazer investimento dos projetos pequenos para os povos indígenas, ele vai apoiar também a construção da política nacional [PNGATI]. Então foi muito legal isso

porque foi um período que fortaleceu o nosso movimento – Chico Apurinã, em entrevista em 2024.

Com isso, se fez necessário pensar uma política ampliada, que abarcasse toda a demanda dos territórios indígenas no que tange à implementação dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA), nascendo assim a proposta da PNGATI, que se inicia por meio do GEF Indígena, que se torna o Projeto GATI, sendo um “piloto” para implementação da PNGATI da forma como foi proposta. A partir de 2008, em 12 de setembro, é instituído o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com o intuito de definir uma agenda de trabalhos para realização de

consulta aos povos indígenas sobre a PNGATI. Ao todo, ocorreram 5 consultas entre 2009 à 2010, e, após as consultas, foi elaborada uma minuta de proposta que viria a se tornar o texto oficial da PNGATI. Seu texto foi aprovado pela Comissão Nacional de Política Indigenista e, em seguida, no dia 5 de julho de 2012, no dia do Meio Ambiente, o decreto que instituiu à PNGATI foi assinado pela Presidenta da República, Dilma Rousseff.

O movimento indígena – que lutou pela redemocratização do País e posteriormente, em1988, com resistência, luta e mobilização, conseguiu demarcar na Constituição Federal seu direito originário às terras que tradicionalmente ocupam – viu, por meio da PNGATI, a garantia da lei no que estava disposto nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. Logo, como resultado da participação efetiva dos indígenas que participaram dos espaços de consulta e participação social junto ao Governo Federal, como preceito das assembleias que ocorreram durante o Acampamento Terra Livre a partir de 2005, o movimento deliberou pela criação de um canal específico de diálogo entre os diversos órgãos que implementam e executam a política indigenista no Estado Brasileiro e representantes das organizações regionais indígenas que compuseram o CNPI. Seu Chico enfatiza os três objetivos do CNPI:

O fortalecimento do Conselho Nacional de Política Indigenista, aí já estava mais afinado um pouco, com o nome mais apropriado. E a partir de 2006, nessa proposta, a gente apresenta isso completamente para o Presidente Lula, ele já pega isso afinado com as propostas do Acampamento Terra Livre. Em 2006 se cria o decreto, né? Implementando

a Comissão Nacional de Política Indigenista na estrutura do Ministério da Justiça, entretanto, mais uma comissão consultiva. A ideia da Comissão era discutir a política indigenista, fortalecer o órgão indigenista e fortalecer o conselho que era dar participação aos indígenas, três coisas que não se pode deixar de falar quando se fala em CNPI, né? – Chico Preto Apurinã, em entrevista em 2024, grifo meu.

Conforme apontamentos de Seu Chico, a ideia central da PNGATI era o envolvimento direto de outras regiões do Brasil para contemplar todos os povos indígenas originários desse território. Contudo, isso ainda permanece como um desafio no processo de execução e efetividade da PNGATI, por ainda ser uma política de governo e não contar com recursos orçamentários e humanos necessários, somados à burocracia estatal e visões/perspectivas distintas entre os atores envolvidos: movimento indígena, governo e cooperação internacional para sua plena efetivação

nos territórios indígenas.

[…] essa é uma discussão que fizemos em todo o projeto do PDPI. O que mais discutíamos com o governo era que o PDPI fosse a cara indígena, o cabelo indígena, a realidadeindígena. Portanto, tinha que se adequar à realidade das organizações indígenas. Não foipossível. O que a gente estava propondo depois para o Ministério do Meio Ambiente que pudesse fazer um debate qualificado com as experiências que foram implementadas com os projetos do PDPI no sentido de fazer uma adequação dessa lei. Mas, não é o ministério também que faz a adequação da lei da administração pública. Isso tem que ir para o Congresso, tem toda uma outra realidade que não é o nosso tempo. A gente não conseguiu superar e nem conseguiu avançar nessa discussão porque aí quando chega, a gente poderia

avançar, o governo tranca as discussões. Então essa realidade de que os recursos públicos ou de cooperação internacional de se adequar à realidade dos povos indígenas é bem difícil e a gente não conseguiu superar. O financiador/doador, quer resultado. O governo brasileiro quer outro resultado. E a gente quer um resultado de acordo com as nossas realidades. Por isso a gente ainda não conseguiu chegar a esse entendimento (Chico Preto Apurinã – entrevista na aldeia São Benedito, em 26/05/2019, citado em Silva, 2022).

Atualmente, em meados de 2025, a PNGATI permanece como uma política de governo, mas que durante o desgoverno Bolsonaro foi duramente atacada, tendo como resultado sua revogação. O retorno da PNGATI e CNPI se deu com o retorno do terceiro mandato do Presidente Lula a partir de uma reivindicação do movimento indígena nacional/regional/local. Presentemente, o movimento permanece em articulações com deputados e senadores no Congresso Nacional para que o Decreto 7.747/2012 que institui a PNGATI, avance como o Projeto Lei 4347/2021, que o transforma em Lei.

Ainda com diversas conquistas que se transformaram em políticas públicas implementadas pelo governo federal a partir de 1996, o movimento indígena sempre se manteve atento e vigilante às ameaças aos seus direitos constitucionais e originários, sobretudo a demarcação de terras indígenas, e todas elas surgiam dentro do Congresso Nacional, que já naquela época se tinha deputados e senadores trabalhavam e articulavam pelos corredores, comissões e plenárias do Congresso, a busca ativa pela retirada dos direitos dos povos indígenas, por meio de Projetos de Lei (PLs) e Propostas de Emenda Constitucional (PECs).

CONQUISTAS ORIUNDAS DO MOVIMENTO INDÍGENA DURANTE E APÓS 1988 E AS AMEAÇAS IMINENTES AOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

Os povos indígenas, desde a invasão do Brasil, lutaram, resistiram, foram oprimidos e, em muitos casos, exterminados. Entretanto, alguns sobreviveram à dura e violenta formação do Brasil. Desde os tempos de Brasil Colônia, passando pelo Brasil Império, Brasil República até chegar no Brasil pós redemocratização, os povos indígenas lutaram, resistiram e sobreviveram a todas as ondas de violência por parte dos colonizadores e da estrutura racista do Estado Brasileiro. Seu Chico compara os períodos políticos pré e pós redemocratização e ressalta a importância de transmitir essa memória para os jovens.

Eu já vi muita gente falando que a Constituição ela não é perfeita, eu também concordo que ela não é perfeita. Mas ela assegura né? Assegura assim bastante, ela avançou, se você olha a Constituinte e a Constituição até 1988 era outra coisa, não era isso que tá hoje e mesmo naquele período, o movimento, vamos falar assim, que teve um rompimento

daquele governo que vem até 88 que era ditadura, né? Nós, teu avô, os mais velhos, sabe o que que é isso, é ditadura! Não era fácil. Agora mesmo, depois do CNPI, teve aquele estudo, né? Que teve apontamento de que foram exterminados vários povos indígenas no Brasil, tem esse estudo que foi feito, a APIB conhece muito bem isso, acho que a gente deveria fortalecer aquilo ali dentro das nossas organizações, e principalmente os jovens de hoje para conhecer como é que foi até 88. – Chico Preto Apurinã, em entrevista em 2024.

No Brasil pós redemocratização, os povos indígenas, por meio do movimento indígena, a fim de assegurar que seus direitos originários fossem garantidos, tornando-os constitucionais perante a sociedade civil, mobilizaram-se e lutaram para que, durante a Assembleia Constituinte, ocorresse o fim da tutela estabelecida pelo Estado Brasileiro aos povos indígenas e fossem reconhecidos dentro da Constituição Federal como sujeitos de direitos e autodeterminados.

Eu tava naquela mobilização até a votação ali, eu vi que foi uma conquista, mas não entendia muito bem o que é que era aquilo, depois foi que eu conheci aquela fala lá do Ulysses Guimarães, que dizia que foi aprovado o documento, que dá dignidade, dá justiça social, e aquilo ali a gente o ouviu falando, nós estava tudo no planalto quando ele falou

aquilo ali, os quatro eixos centrais da Constituição, mas a gente conseguiu reverter ali uma ditadura, né? Uma ditadura que estava emplacada, tinha dois decretos que foi editado naquele período que estava circulando, que era o que ele estava querendo que fosse emplacado na Constituição de 88, que era o Índio aculturado e não aculturado, tem esses dois decretos. Acho que é 94.945 e 94.946, um falava de aculturação e o outro falava de não aculturado, então o aculturado ia ter uma terra agrícola que era pequenos territórios, né? Tipo assentamento! E índio não aculturado ia ter proteção do Estado, isso tem umdecreto que estava emplacado naquele período da Constituição de 88. – Chico Preto Apurinã, em entrevista em 2024

Para Seu Chico Apurinã, a existência dos artigos 231 e 232 na Constituição Federal de 1988 é uma grande conquista, mesmo com a ciência de que não é perfeito perante a imensa complexidade do Estado Brasileiro em reconhecer os direitos constitucionais e originários dos povos indígenas. Principalmente, porque essa conquista se deu em um cenário onde os povos indígenas se viam ameaçados pelo avançar na permanência de decretos que ameaçavam seus

direitos, sua dignidade e sua identidade como autodeterminados. Os decretos – decreto no 94.945, de 23 de setembro de 1987 e decreto no 94.946, de 23 de setembro de 1987, assinados por José Sarney – dispunham de conceitos classificatórios como “aculturado” e “não aculturado”, conforme apontado por Seu Chico Preto. Tais conceitos eram alvo de repúdio e indignação pelo movimento indígena, por tratar-se de uma classificação que não respeita a autodeterminação e a riqueza cultural e múltipla de povos existentes no Brasil. Portanto, a revogação do decreto n° 94.945 e decreto n° 94.946, somada à existência dos artigos 231 e 232, são vistos por Seu Chico como uma

conquista do movimento indígena.

Seu Chico reafirma que a existência dos artigos 231 e 232 só foi possível pela mobilização e participação incisiva dos povos indígenas na Assembleia Constituinte de 1987, sendo o movimento indígena capaz de assegurar que a Constituição Federal, promulgada em 1988, dispusesse de dois artigos, sendo estes o Art. 231: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” E o Art. 232: “Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.” A meu ver, esses artigos são a principal conquista do movimento indígena como política de Estado, e um marco histórico para a política indigenista em favor dos povos indígenas do Brasil.

Os artigos 231 e 232 abrem uma possibilidade muito mais ampla, né? Claro que não tá especificado, tem que regulamentar aquilo ainda, falta muita coisa a ser regulamentada através desses parágrafos, mas assegura pela primeira vez e reconhece que nós temos direito ao território, que tem que ser demarcado, o governo tem que proteger – demarcar e proteger – , garantir a nossa organização social, nossa cultura, nossa reprodução física e cultural, e pela primeira vez o artigo 232, ele assegura nós como sujeito legítimo, podendo fazer impetrar qualquer ação judicial contra qualquer outro que você queira fazer. – Chico Preto Apurinã, em entrevista em 2024.

É a partir de 1988, com os povos indígenas inseridos em seu próprio movimento, de modo orgânico, super estruturado e institucionalizado enquanto pessoa jurídica (Manchineri; Manchineri; Manchineri, 2024), que a incidência do movimento indígena começa a causar repercussões nacionais e internacionais, a fim de lutar pela demarcação de suas terras – tradicionalmente ocupadas – e pelo apoio e fomento ao desenvolvimento sustentável de suas terras, bem como a promoção de ações e atividades que estimulasse a cultura, a produção, ações de gestão ambiental e territorial e a promoção de sua cidadania subjetiva e singular.

Muitos foram os projetos e políticas que os povos indígenas, por do seu movimento, obtiveram com tamanha incidência e lobby político, a exemplo, as principais políticas que foram mencionadas anteriormente, como o PPTAL, PDPI, CNPI e PNGATI. Entretanto, há outras políticas que ocorreram ainda na década de 2000, que foram instituídas pelo Presidente Lula e se mantiveram durante a gestão da Presidenta Dilma.

E com a experiência também da Carteira Indígena que foi um projeto que apoiou entre cinco à 15 mil as associações indígenas, esse foi mais a nível de Brasil, quem executou a Carteira Indígena foi o Ministério do Meio Ambiente através do MDS e FUNAI – Chico Preto Apurinã, em entrevista em 2024.

A Carteira Indígena é um exemplo das mais diversas políticas construídas com a participação efetiva dos povos indígenas, desde sua discussão até sua implementação. O objetivo da Carteira Indígena era o apoio e fomento às ações de gestão ambiental das terras indígenas, com linha direta ao desenvolvimento sustentável por meio de atividades produtivas, segurança alimentar e nutricional em todo o território nacional (Chico Apurinã em entrevista, 2024). Logo, o resultado esperado desta política era o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, extrativismo, artesanato e, principalmente, as práticas e saberes tradicionais fortalecidos, associados à subsistência das comunidades indígenas, estimulando sua autonomia, preservando e recuperando o meio ambiente.

Quando foi em 2006 a gente começou a organizar seminários para construir o projeto GEF, realizamos naquele período cinco encontros regionais, que foi descentralizada as reuniões com várias lideranças indígenas para construir esse projeto. – Chico Preto Apurinã, em entrevista em 2024.

Seu Chico Apurinã pontua que outra proposta de política que teve bastante discussão por parte do movimento indígena, foi o Global Environment Facility (GEF), que surgia como uma alternativa ampliada para todo território nacional, diferente do que ocorreu com o PDPI que abrangia apenas a Amazônia Legal. O GEF, apelidado como GEF Indígena – que posteriormente tornou-se Projeto GATI – teve seu início em 2005, quando foi criado um Grupo de Trabalho composto por maioria indígena, com a participação da FUNAI e do IBAMA, para elaboração de uma proposta de Projeto para o Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Seu objetivo ia de encontro a políticas que eram implementadas por meio de projetos, na área de proteção e conservação do ecossistema e da sociobiodiversidade, em todos os biomas brasileiros. Em 2006, com recursos do Ministério do Meio Ambiente (MMA), foram realizadas oficinas com intuito de elaborar um projeto que reconhecesse como as Terras Indígenas no Brasil contribuem para a proteção e conservação da natureza.

Muitas foram as conquistas do movimento indígenas durante e após a promulgação da Constituição Federal de 1988. O breve contexto histórico e político da sua atuação, desde a década de 1980 e 1990 até os dias atuais, possibilitou a reflexão acerca da sua consistência e seu êxito para a conquista de políticas públicas que foram implementadas nas Terras Indígenas de forma definitiva, de 1996 até meados de 2015. Com o golpe instaurado sobre a Presidenta Dilma

Rousseff, eleita democraticamente pelo povo brasileiro, a política indigenista no Brasil começou a se dissolver e a abrir novos flancos para a violência estrutural do Estado Brasileiro contra os povos indígenas, gerando uma ineficácia na execução de políticas públicas a eles direcionadas.

Isso vai de encontro ao atual momento político que vivemos no Brasil, com o avanço da extrema- direita, que tem interesses opostos aos povos indígenas e alinhados a esfera ruralista. Vimos um cenário de angústia e repressão, onde os direitos constitucionais e originários dos povos indígenas eram ameaçados e a estratégia de enfraquecimento da política indigenista se deu pelo desmonte da FUNAI. A verdade é que os povos indígenas sempre estiveram em constante ameaça pelos grandes latifundiários, dentro de seus territórios, mas, principalmente, na esfera dos três poderes (legislativo, executivo e judiciário). Vejamos o exemplo, bastante atual, do Marco Temporal.

É no início dos anos 2000 que, na esfera do poder legislativo, começa-se a discutir a Proposta de Emenda Constitucional n° 215/2000, que propunha a modificação do texto atual da Constituição Federal, concedendo ao Congresso Nacional a competência exclusiva para aprovar a demarcação de terras indígenas e ratificar as demarcações já homologadas pelo Poder Executivo.

Em 2007, no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, é apresentado o Projeto de Lei n° 490, denominado como Marco Temporal, que tinha como cerne a alteração da Lei n° 6.001, de 19 de Dezembro de 1973, delegando ao poder legislativo à competência das demarcações das terras indígenas no Brasil. Indo além, o Marco Temporal é uma tese ruralista que tem como preceito que o reconhecimento da ocupação territorial dos povos indígenas – das terras que tradicionalmente ocupam – só pode ocorrer em casos que a terra já estava ocupada ou em

disputa anteriormente ou durante a promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Tanto a PEC 215/00 quanto o PL 490/07 foram instrumentos discutidos no âmbito do poder legislativo, que buscavam incansavelmente a retirada de direitos constitucionais dos povos indígenas sobre suas terras, a fim de fortalecer o “desenvolvimento” do País com políticas diretamente ligadas à pecuária e ao agronegócio. Ambas foram rechaçadas pelo movimento indígena em todos os Acampamentos Terra Livre que se sucederam até a atualidade. Em 2016, com o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff – ao qual o movimento indígena se colocou totalmente contrário – e com a sucessão do Vice-presidente Michel Temer, a política indigenista implementada e executada pelo governo federal começa a se diluir, fragmentar e sofrer com diversos desmontes. É em 2017, que a FUNAI começa a sofrer com diversos desmontes e desestruturação, com a perda expressiva de seu orçamento anual, bem como, com o fechamento de unidades descentralizadas em todo território brasileiro, fragilizando ainda mais a execução da

política indigenista dentro dos territórios indígenas, e assim permanecendo até as eleições presidenciais de 2018, e posteriormente, durante o desgoverno do Presidente Jair Messias Bolsonaro7

Com a vitória de Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República e a composição de ampla maioria por parte da extrema direita no Congresso Nacional, o resultado foi o fortalecimento da Bancada da Bíblia, da Bala e do Boi. A política indigenista continua a sofrer grandes ameaças e as ações do Governo Federal não vão de encontro ao que dispõe nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, como a própria FUNAI não consegue exercer suas competências regimentais no que tange demarcação de terras indígenas, promoção do

7 Durante a gestão do desgoverno Bolsonaro, deputados de extrema direita apresentaram o Projeto de Decreto

Legislativo (PDL) 177/2021, que tinha como proposta “Autorização ao Presidente da República para denunciar a

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho”, aprovada pelo Decreto Legislativo 143, de 20 de junho

de 2002, e internalizada pelo Decreto 5.051, de 19 de Abril de 2004. Uma ameaça direta aos povos indígenas e ao

direito a consulta livre, prévia e informada, conforme consta na Convenção Internacional do Trabalho (OIT) 169.

desenvolvimento sustentável das terras indígenas e a proteção territorial, e, para alguns, se torna uma “Fundação Anti-indígenas”. Como forma de afastar a presença indígena de sua gestão, durante os primeiros 100 dias de governo, o Presidente Bolsonaro assinou o Decreto n° 9.759, de 11 de abril de 2019, que tinha como cerne a diminuição quase que integral de conselhos previstos pela Política Nacional de Participação Social (PNPS) e pelo Sistema Nacional de Participação Social (SNPS). Como resultado dessa ação, instâncias como o CNPI e a PNGATI foram extintos durante o desgoverno Bolsonaro. Os povos indígenas se tornaram alvos de violências estruturais aplicadas duramente pelo próprio Estado Brasileiro durante essa gestão, e o resultado dessa política anti-indígenas é a violação dos preceitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, bem como a instituição de um período obscuro e violento para os povos indígenas e indigenistas. Informações constantes em um relatório feito pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e disponibilizado ao canal de comunicação investigativa “Pública”, aponta que quase 800 indígenas

foram assinados durante o desgoverno Bolsonaro, sugerindo-se a criação de uma Comissão da Verdade para investigar os assassinatos. É nesse período que ocorrem os assassinatos de Ari Uru- Eu-Wau-Wau, Paulino Guajajara, Dom Phillips, Bruno Pereira, dentre outros, indígenas e indigenistas que tiveram suas vidas ceifadas por lutarem por direitos constitucionais.

Seguindo essa toada, o PL 490/07 começa a ganhar força no Congresso Nacional já nos anos iniciais da gestão Bolsonaro. Com o fortalecimento de políticas anti-indígenas no Congresso Nacional e a chegada iminente da pandemia do Coronavírus, os povos indígenas foram as principais vítimas do desgoverno Bolsonaro, o qual buscou a todo custo exterminá-los com suas políticas anti-indígenas e a falta de assistência e amparo por parte da saúde indígena durante o período pandêmico, onde muitas lideranças, anciãos, mulheres, crianças e idosos tiveram suas vidas interrompidas, o que, concomitante, culminou na instauração da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709/2020 por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a pandemia. Cabe ressaltar que muitas das ações desenvolvidas pelo Governo Federal durante a gestão de Bolsonaro, se deram pela atuação incessante do Ministério

Público Federal, que resultou na instauração de ADPFs por parte do Supremo Tribunal Federal, a exemplo à ADPF 709/2020, que tem como objeto a omissão do poder público que coloca diretamente em risco a saúde e subsistência (existência) dos povos indígenas do País. Somente com essa atuação, foi possível garantir a execução de políticas públicas e ações para os povos indígenas.

Em 2021, após a chegada das vacinas, e a vacinação em massa no Brasil, inclusive para os povos indígenas, o movimento indígena por meio da APIB e suas organizações de base entenderam que durante o período pandêmico houve a consolidação de políticas anti-indígenas e o retorno do Marco Temporal nas esferas do poder legislativo. Foi então chamada uma mobilização nacional em Brasília, denominada como “Acampamento Terra Livre: Luta Pela Vida” como uma forma de responder a incansável tentativa de retirada dos direitos indígenas por parte do Congresso

Nacional. Seu Chico reforça que o direito dos povos indígenas pela ocupação tradicional de suas terras é originário e atemporal, reconhecendo a existência dos povos indígenas como anterior à formação do Brasil.

Uma coisa que não dá para concordar é os congressistas que ficam falando aí nesse marco temporal, que tem que ser Terra Indígena a partir de 1988 quando é aprovada a Constituição, não dá pra seguir esse entendimento né? E a Constituição não diz isso, os nossos direitos, a nossa vida, não é de 88 para cá! Nós estamos aí muito mais anos do que

isso – Chico Preto Apurinã, 2024

Com a emergente movimentação do PL 490/07 nas comissões e plenárias na Câmara dos Deputados, a rede jurídica da APIB entrou com uma ação de inconstitucionalidade deste Projeto de Lei no Supremo Tribunal Federal, que iniciou a votação de inconstitucionalidade ainda em agosto de 2021, e se perpetuou até meados de 2023. Enquanto o Congresso Nacional buscava a todo custo a aprovação do PL 490/07, por outro lado, o movimento indígena se via apreensivo pela demora do Supremo Tribunal Federal em julgar constitucional ou inconstitucional a tese do Marco

Temporal. Somente em setembro de 2023, com o cenário de oxigenação da democracia brasileira com a vitória do Presidente Lula nas eleições de 2022 e o retorno da política indigenista com vistas a atuação da FUNAI, e a criação do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), é que o Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional a tese do Marco Temporal. Entretanto, como uma forma de ludibriar o STF e a sua decisão, o Congresso Nacional articula a permanência dessa política anti-indígenas e inconstitucional, voltando a debater o PL 490/07, que se torna o Projeto de Lei n° 14.701/2023, aprovado pelo Congresso Nacional, mas vetado pelo Presidente Lula. Contudo, o Congresso Nacional derruba o veto do Presidente, sendo a Lei 14.701 sancionada em 20 de outubro de 2023, e até o presente momento encontra-se em vigência.

Seguindo as orientações do movimento indígena, a rede jurídica da APIB voltou a entrar com uma ação no STF pelo pedido de anulação da Lei 14.701 e suas inconstitucionalidade, porém, mesmo julgando inconstitucional em 2023 durante votação em plenária, o STF, por meio do Ministro Gilmar Mendes, em 2024, decidiu por instaurar uma Câmara de Conciliação a fim de debater sobre o Marco Temporal, junto com o movimento indígena, autarquias do governo federal, como a FUNAI e MPI, e representantes do Congresso Nacional favoráveis ao Marco Temporal.

Em agosto de 2024, o movimento indígena, por meio da APIB, decidiu por retirar-se da Mesa de Conciliação, entendendo que a Mesa se tornará mais um instrumento de violência estrutural do Estado Brasileiro contra os povos indígenas. Tal ato se deu pela insatisfação e descontentamento das lideranças indígenas por diversos motivos, como a falta de consulta aos povos indígenas, conforme determina a convenção 169 da OIT, sem uma determinação clara e com representação minoritária dos povos indígenas nesse espaço: das 24 cadeiras na mesa de conciliação, somente

seis eram dedicadas ao movimento indígena/a representantes indígenas. Durante as reuniões da Mesa que ocorreram no STF, lideranças foram impedidas de ter acesso, tiveram suas falas interrompidas diversas vezes e os juízes presentes tiveram discursos inadequados, reproduzindo neste espaço o racismo estrutural e a lógica colonizadora.

A gente não enxerga essa mesa de conciliação como uma coisa jurídica. A gente enxerga uma sessão coordenada vinda de pressão política, de pressão econômica, neoliberalista, neocolonial, que continua com o desejo de a qualquer preço e a qualquer custo, explorar e dizimar os povos indígenas. Nosso sentimento, ao sair dessa mesa, é de alívio. A gente

não vai compactuar com esse tipo de negociação – Maria Baré, in Greenpeace, 2024.

A partir de toda contextualização de conquistas históricas e fundamentais do movimento indígena para implementação de políticas públicas para os territórios indígenas, observa-se que a principal fraqueza das duas principais políticas indigenistas, com ênfase na plena participação dos povos indígenas na estrutura de governo e participação social, se dá pelo fato de serem políticas de governo e não de Estado (Chico Apurinã em entrevista, 2024).

Com isso, se estabelece um lapso temporal de execução de políticas, como ocorreu entre 2016 a 2022, período que as políticas públicas para os povos indígenas se diluíram ano após ano, e, indo além, o desmonte e fragilização da política indigenista que é executada pela FUNAI e outros órgãos do Governo Federal. Logo, é necessário reconhecer que as principais políticas de governo e políticas públicas para os povos indígenas estão sob constantes ameaças, sobretudo seus direitos constitucionais, ou seja, tudo que foi construído pelo movimento indígena antes, durante e após a Constituição Federal de 1988, com vistas à fundamental atuação de Seu Chico Apurinã, está sob ameaça. Portanto, é fundamental que dia após dia, o movimento indígena se fortaleça para ocupar as ruas e, principalmente, os três poderes. Esse processo se dá atualmente com um termo muito presente nos discursos de lideranças indígenas do movimento, que diz respeito à “Indigenizar o Estado Brasileiro”, que refere-se a um processo de retomada e ocupação de espaços estratégicos para os povos indígenas, seja na câmara de vereadores ou no executivo municipal, seja na assembleia legislativa ou no executivo estadual, seja no congresso nacional ou no executivo federal, e indo além, nas instituições de justiça, como Ministério Público, Justiça Estadual, Justiça Federal, dentre outros espaços que se discute, se vota e se garante os direitos constitucionais dos povos indígenas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutimos sobre o processo histórico de atuação do movimento indígena, que resultou na conquista e implementação de políticas públicas como o Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras indígenas da Amazônia legal (PPTAL), Projeto Demonstrativo de Povos Indígenas (PDPI), Carteira Indígena, Projeto de Lei sobre o Estatuto do Índio, GEF Indígena (Projeto GATI), Prêmio de Cultura Indígena instituído pelo Ministério da Cultura, Comissão e

Conselho Nacional de Política Indigenista, até chegarmos na conquista efetiva do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI) e da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras indígenas (PNGATI). Tais feitos evidenciam uma atuação histórica do movimento indígena baseados na incidência política junto ao poder executivo. Com recortes a partir de 1988, a partir da promulgação da Constituição Federal, onde, posteriormente, foram implementadas diversas políticas na Amazônia Legal, com ênfase na demarcação e promoção do desenvolvimento

sustentável das terras indígenas. Observa-se uma linha do tempo do movimento indígena ou uma linha do tempo indígena, onde Seu Chico Apurinã está inserido, tal linha revela o modos operandi do movimento indígena, fundamentado em processos de incidência8 , conquistas provindas dessa incidência e a implementação de políticas (frutos dessa incidência). Logo, tanto o CNPI quanto a Os processos de incidência do movimento indígena podem ser lidos ou vistos como o processo de lobby, que se caracteriza nesse contexto como um ato pelo qual o movimento tem como objetivo intervir sobre ações nocivas aos seus direitos e a sua própria vida. Muitas das ações de incidência do movimento indígena se baseiam em articulações com os poderes executivo, legislativo e judiciário, se necessário o judiciário internacional, como é o caso de instâncias como ONU, Tribunal Internacional de Haia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dentre outros organismos internacionais. Para além das articulações com poderes públicos nacionais e internacionais, existem as mobilizações, como é o caso do Acampamento Terra livre que ocorre a mais de 20 anos, participação em instância de consulta e deliberação, protestos. Logo as incidências são as ações do movimento indígena, onde ao meu ver, existem pelo menos dois níveis, sendo a ação externa ao governo e a ação interna ao governo, ou seja, ações que são feitas espaços oficiais de consultas e participação social e ações que são organizados enquanto mobilizações, protestos, marchas, dentre outros.

PNGATI são frutos de uma política de demarcação e sustentabilidade, que se inicia no final do século XX e início do século XXI, como forma de garantir e assegurar o que dispõe nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. Ou seja, o PPTAL e PDPI tornam-se base para a construção de uma política nacional.

Porque a PNGATI ela vem do exemplo do PPTAL na Amazônia, o investimento foi feito só na Amazônia Legal, o PDPI só na Amazônia Legal, e a PNGATI, a gente estruturou ela pensando nos vários povos indígenas no Brasil, isso para mim já é uma mudança importante, né? Que a política ela não olha só para a Amazônia, ela olha pro Brasil todo

e todo mundo tá contemplado nessa discussão – Chico Preto Apurinã, em entrevista em 2024

Tal citação sintetiza a luta de vida de Seu Chico Apurinã, que como uma liderança indígena e política do movimento, foi capaz de contribuir com a construção das principais políticas públicas que vem beneficiando os povos indígenas e assegurando o que dispõe nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. Logo, a partir das conversas realizadas com Seu Chico Apurinã, o mesmo pontuou que se sente feliz e completamente satisfeito com sua trajetória no movimento indígena e por se tornar um expoente para o desenvolvimento da política indigenista do Estado Brasileiro.

É a partir da ótica de Chico Apurinã, uma liderança indígena da Amazônia Ocidental, que podemos observar a atuação histórica do movimento indígena baseado em uma cronologia mais indígena, desassociado de uma cronologia “oficial” governamental e de documentos, que não consideram a oralidade e percepção dos povos indígenas sobre essas conquistas. Portanto, é de bom tom reforçar o protagonismo da liderança indígena Chico Preto na participação efetiva e contribuição no nascimento das duas políticas públicas fundamentais para os povos indígenas que é o CNPI e a PNGATI, que indo além das fronteiras da Amazônia Legal, se estabeleceram para as Terras Indígenas de todo território nacional. Tal contribuição, em conjunto com outras lideranças indígenas que compõe o movimento, foi capaz de instituir sobre a sua e as próximas gerações de indígenas, e, propriamente as Terras Indígenas, uma política indigenista mais contínua e permanente, em favor dos povos indígenas. Com isto, ouso dizer que Seu Chico Apurinã é uma das lideranças indígenas do Acre e Sul do Amazonas fundamentais na conquista das principais políticas públicas para os povos indígenas que existiram e existem até hoje, deixando seu nome marcado nos anais da história do movimento indígena. Tudo isso denota que seu Chico Preto Apurinã não apenas participou, ele contribuiu.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANIWA, Gersem. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Laced/Museu Nacional, 2006.

BAVARESCO, Andréia; MENEZES, Marcela. Entendendo a PNGATI: Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Indígenas. – Brasília: GIZ/Projeto GATI/Funai, 2014.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Decreto no 7.747, de 5 de junho de 2012 – Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências. DiárioOficial de 06 de junho de 2012. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm

GREENPEACE. Entenda por que a Apib deixou a mesa de conciliação sobre o Marco Temporal. Greenpeace Brasil. Blog. Amazônia. Posto online em 28 ago. 2024. Disponível em https://www.greenpeace.org/brasil/blog/sem-negociacao-entenda-porque-a-apib-deixou-a-mesa-de-conciliacao-sobre-o-marco-temporal/ Acesso em 02 fev. 2024.

LIMA, Antônio Carlos de Souza. “Povos Indígenas no Brasil contemporâneo: de tutelados a ‘organizados’?”. In: INGLEZ DE SOUSA (org.) et al. Povos Indígenas: projetos e desenvolvimento II. Brasília: Paralelo 15; Rio de Janeiro: Laced, 2010.

MANCHINERI, Elcio Severino da Silva Filho; MANCHINERI, Ruwi Costa Silva; MANCHINERI, Francisco Batista da Silva. Lutas e movimentos dos povos indígenas no Brasil Contemporâneo. NICOLLI, Aline Andréia. Estabelecendo conexões: saberes e culturas dos povos indígenas na Universidade [Recurso Eletrônico]. Rio Branco: Edufac, 2024. 80 p.